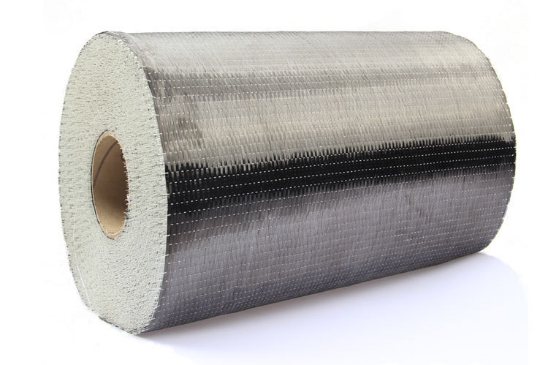

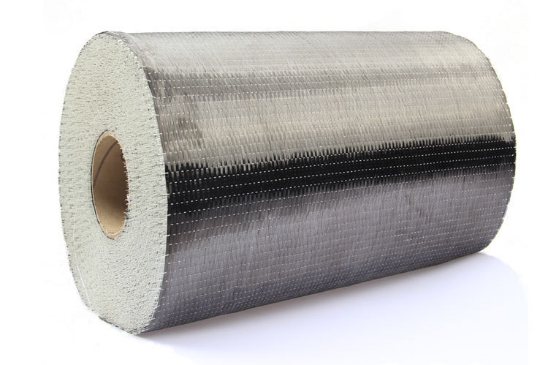

在极端温度环境下,材料性能的稳定性直接决定了高端装备的可靠性。TPU膜与长丝碳纤维布的复合结构因其轻质高强特性,被广泛应用于航空航天、新能源电池包等领域。然而,当环境温度从-70℃骤升至150℃时,这种复合层的物理性能究竟如何变化?某材料实验室通过3000小时循环测试,揭示了温度对材料力学性能、界面结合及尺寸稳定性的深层影响,为极端工况下的材料选型提供了关键数据支撑。

低温环境对复合层的挑战远超预期。在-70℃条件下,TPU膜分子链段运动被冻结,玻璃化转变温度以下的脆化现象导致其断裂伸长率骤降至8%,仅为常温值的15%。更值得关注的是,碳纤维与TPU的界面结合强度出现23%的衰减——低温收缩应力使两种材料的热膨胀系数差异被放大,界面处产生微裂纹。某无人机电池包外壳在北极科考中曾因该问题导致防护层开裂,后通过在TPU中添加5%纳米二氧化硅增韧剂,使低温冲击强度提升40%,成功解决脆化难题。

高温环境则引发另一重性能波动。当温度攀升至150℃时,TPU膜出现明显软化,拉伸强度从常温的45MPa降至28MPa,但碳纤维布的模量保持率仍达95%以上,形成“软基体-强增强体”的特殊结构。测试发现,这种非对称变形反而使复合层在150℃下的抗撕裂性能提升18%,原因是高温下TPU的流动性增强了应力分散能力。某新能源汽车电池包采用该复合层后,在热失控测试中成功阻挡1300℃火焰冲击15分钟,其高温韧性发挥了关键作用。

温度循环带来的性能衰减更具隐蔽性。经过100次-70℃至150℃的温度冲击后,复合层的层间剪切强度累计下降31%。微观分析显示,反复热胀冷缩导致界面处产生“锯齿状疲劳裂纹”,裂纹密度随循环次数呈指数增长。某卫星机构通过优化TPU膜配方,引入氢键型交联剂,使界面结合能在温度循环后保持率从62%提升至89%,这一创新使卫星太阳能板基板在轨寿命延长3年以上。

实际应用中需平衡温度适应性与工艺成本。实验表明,采用低温等离子体处理碳纤维表面,可使其与TPU的界面结合强度提升35%,但处理成本增加20%;而添加相容剂虽成本仅增5%,但高温性能提升有限。某风电叶片制造商根据服役环境温度区间(-40℃至80℃),选择中等成本的界面改性方案,使叶片在寒潮与酷暑交替下的形变率控制在0.3%以内,较行业平均水平降低60%。

随着深空探测与超导磁体等极端环境应用拓展,对复合材料的温度适应性要求将持续升级。最新研发的液晶TPU改性体系,通过分子链段的有序排列,在-100℃仍保持12%的断裂伸长率;而石墨烯增强碳纤维布则使150℃下的导热系数提升至1.8W/(m·K),有效缓解局部过热。这些突破正在推动复合材料从“宽温域适应”向“全温域稳定”跨越,为人类探索极端环境开辟新可能。